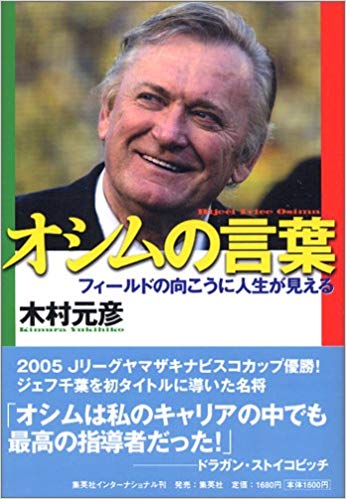

半生一の本に出会ったという書評。

木村元彦・著「オシムの言葉」 「名将」と呼ばれる監督がいる。

「名将」と呼ばれる監督がいる。

まるでジグソーパズルを組み立てるかのように、弱小チームをあっという間に、美しい絵のような理想的なチームへと作りあげてしまう。

彼の名はイビツァ・オシム。

Jリーグ・ジェフ千葉の監督である。

オシムは、いわゆる戦術家ではない。どちらかというと、彼のとる戦術はいつもシンプルだ。

とにかく走ること。

どんな場面でも絶対に足を止めないこと。

指示を待たずに、自分で考えて動くこと。

これだけである。

これ以上には凝った策も、特異な指導法も無い。

では、何故オシムはそれだけで成功を収めることができるのか。他の監督ではなく、オシムだけが持っている処方箋とは何なのか。

それが、この本を読んで、初めてその一端が見えた気がする。

弱小だった地元のクラブを、補強無しで常勝チームにまで作りあげた手腕。

オーストリアの中堅クラブを名門と並ぶ強豪に育て上げた手腕。

それは、ドイツ、スペイン、イタリアなどの超名門クラブから監督就任のオファーが舞い込む程のものだ。

その大元となるのは、彼が、「全ての選手を平等に扱う」からではないかと思う。

民族対立の意識が激しかった旧ユーゴスラビアにあって、唯一といっていい、ユーゴ各民族が共存していた都市、サラエボ。

彼はそこで生まれ育ち、監督としての初仕事となる地元のチームの指揮をとった時も、民族による差別をしなかった。

多民族国家ではない日本にとっては、なんだそんなの、当たり前じゃないか、と思うかもしれないが、世界では逆に、民族が同一国家の中で融和している例のほうがずっと少ない。

イギリスは今もサッカー協会が分裂したままだし、スペインは少し前まで、監督の出身地域によって、特定の地域出身の選手だけで代表チームは作られていたのだ。

分裂前のユーゴスラビアもそうだった。セルビア人監督はセルビア人を、クロアチア人監督はクロアチア人を招集して代表チームを構成し、それが何年かおきに持ち回りで各民族順繰りに監督が出るのが習慣だった。

ところが、ユーゴ代表監督に就任したオシムは、セルビア人も、クロアチア人も、スロベニア人も、モンテネグロ人も、ボスニア人も、ムスリムも、平等に実力本位で登用したのである。

これは案の定、各民族のマスメディアからは激しいバッシングを受ける。

「わがクロアチアの○○○を使わないのはなぜだ」

「勝つためにはセルビア人をもっと使うべきだ」

オシムを擁護する声の一切無い中、オシムは、何人だろうと、どんなスター選手だろうと、走らない者は使わない。という自らの信念を貫き続けたのである。

自分が何人だから、ではなく、実力を平等に見てくれる。特徴を見て、適所で使ってくれる。そんなオシムに対して選手が信頼を抱き、オシムもまた、選手のことを冷静な目で見抜く。

そんなユーゴ代表は、’90年W杯はイタリアにPKで敗れたものの、世界最強の攻撃陣と呼ばれるまでに成長したのであった。

しかし、民族融和が成功したのは、オシムのチームだけの話だった。

独立を求めて、ユーゴ国内では各民族の対立が激化し、内戦が勃発する。

それは試合中のことだった。ハーフタイムにオシムの耳に伝えられたニュースは、セルビア、クロアチア、スロベニア、モンテネグロ、ボスニアら各民族を平等に扱い、理想的なチームを作りあげたオシムにとっては、全てをうち砕かれるようなニュースだった。

セルビアが、オシムの故郷サラエボに侵攻した。

この内戦で、封鎖されたサラエボに残された妻と連絡すら取れない状況の中、気丈にも今まで通りの方針で指揮を取り続けたが、やはりそれも瓦解する時が来る。各民族の選手たちが、自民族の独立の声のプレッシャーに負けて、ユーゴ代表を辞退し始めたのだ。

この時、ユーゴ代表では自分の理想を貫けないと痛感したオシムは、監督の座を辞任して、オーストリアの中堅クラブの監督に就任する。ここでは、本来は憎い存在ともいえるセルビア人を起用するなど、オシムの懐の深さが見て取れる。事実、そのセルビア人が大活躍し、当時のオーストリアの最強チームとして君臨するのである。

このような、分け隔てなく選手と接するオシムのスタンスは、ビッグクラブからのオファーを固辞する彼のコメントにも色濃く表れている。

「大きなクラブを指揮するためには制約がものすごくたくさんある。短い時間で結果を求めてくるし、人気があるスター選手を外したら、監督のほうの首が飛ぶだろう。ジダンやロナウドが間違った動きをしている。全然助けていない。それを指摘できなければ、監督という呼び名は返上すべきだ。」

「ジダンやロナウドやベッカムやいろんな人間を集めても、じゃあ彼らのためにいったい誰が走るんだ?だからあそこはスペインでもヨーロッパでもチャンピオンに成れないだろう」

「毎日選手と会っているわけだから、毎日、選手から学んでいる。毎日学んでも完全に学ぶことは絶対にありえない。ひとりひとり心理状態は違うし、環境も異なるからだ。実際、観客には絶対に分からないことだが、選手といっても人間だから、奥さんと喧嘩している、両親とうまくいっていない、そういう細かいプライベートの繊細なことがサッカーには影響してくる。練習場に来た時にやる気があるのか、と感じる人間もいる。毎日の中でそんなことを読み取っていく。プライベートの問題については、すべてを知ることはできないけれども、大まかなことは知っておくのも大事だ。

だって、私の仕事はスイカを売ることではなく、そういう生きている人間と接しているわけだから」

そう。彼が接しているのは、サッカーの駒ではなく、一人の人間なのだ。

きっとそれは、分裂前の最後のユーゴ代表監督として、そして、故郷が内戦の戦火に曝された人間として、深い絶望を痛感し、それでいて、そこから萌芽した希望と優しさではないだろうか。きっと彼にとってのサッカーとは、人生の代弁者そのものなのだ。

奇しくも、この本のサブタイトルが語っているではないか。

「フィールドの向こうに人生が見える」――――

この本は、その意味で、サッカー本ではない。人生訓であると言っても過言では無いだろう。

サッカーがあまり好きじゃない人にも、いやむしろ、そういう人にこそ読んで欲しい一冊である。

最後に、オシムの考え方が最も顕著に表れているエピソードで締めくくろうと思う。

常勝ジュビロ磐田相手に、攻勢虚しくドローに終わった試合。

終了間際、ボランチの佐藤勇人が疲労を押してゴール前に詰めていたが、シュートを外してしまう。

試合終了後、とある記者がオシムに向かって、

最後の佐藤のシュートが残念でしたね、

と言ったところ、オシムは答えた。

「シュートは外れる時もある。それよりもあの時間帯に、ボランチがあそこまで走っていたことをなぜ褒めてあげないのか」